Descarga el boletín completo aquí

Ciencia, Innovación y Propiedad Intelectual para la Salud Pública: Una Agenda Territorial Transformadora desde la Subred Sur Occidente E.S.E.

Ciencia, Innovación y Propiedad Intelectual para la Salud Pública: Una Agenda Territorial Transformadora desde la Subred Sur Occidente E.S.E.

Introducción

La ciencia, la tecnología, la innovación y la propiedad intelectual (CTI+PI) han dejado de ser dimensiones periféricas para convertirse en ejes de transformación social, productiva y sanitaria. En América Latina, y especialmente en Colombia, la consolidación de ecosistemas de CTI+PI es una tarea urgente para reducir brechas estructurales, garantizar soberanía tecnológica y responder a las necesidades de salud pública con pertinencia local.

Este artículo presenta una revisión crítica de las políticas regionales y nacionales en ciencia, tecnología e innovación, y analiza el caso de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. de Bogotá como un ejemplo concreto de transformación institucional hacia un modelo de salud territorial basado en el conocimiento. Además, se ofrece un ecosistema conceptual y operativo que traza una ruta clara desde la situación actual hacia una visión estratégica que articule investigación, innovación, transferencia tecnológica y gestión de propiedad intelectual.

1. Ciencia, tecnología e innovación en América Latina: Diagnóstico regional

Según datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, la inversión en I+D en América Latina representa apenas el Andrea Elizabeth Hurtado Neira Abg. Esp. MSc. Gerente Subred Sur Occidente E.S.E. 0,56 % del PIB regional, muy por debajo del promedio de la OCDE (2,9 %) o de países líderes como Israel (6 %) [1]. Además de la baja inversión, existe una alta concentración geográfica y sectorial: Brasil, México y Argentina representan más del 80 % del esfuerzo regional. La mayoría de la ejecución se concentra en instituciones públicas y universidades, con poca participación del sector empresarial y escasa articulación con los sistemas de salud. La CEPAL ha planteado que, sin ciencia, tecnología e innovación, no será posible superar la dependencia productiva, mejorar la competitividad ni lograr un desarrollo inclusivo y sostenible [2]. Las políticas actuales carecen, en muchos casos, de un enfoque territorial, lo que impide responder a los desafíos específicos de cada región o ciudad.

Principales desafíos estructurales:

Principales desafíos estructurales:

- Fragmentación institucional de los sistemas de CTI.

- Desconexión entre oferta académica y demanda social.

- Escasez de mecanismos de transferencia tecnológica.

- Bajo número de patentes y productos tecnológicos.

- Escasa formación de talento humano en áreas estratégicas.

Razones para actuar:

- Fortalecer la capacidad de respuesta ante crisis sanitarias.

- Reducir la dependencia de tecnologías importadas.

- Potenciar el valor agregado del conocimiento local.

- Generar empleo calificado y desarrollo económico.

- Asegurar soberanía sanitaria con pertinencia territorial.

2. Colombia: Una agenda inconclusa de CTI

Colombia ha realizado avances normativos y estratégicos importantes en los últimos años, como la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, el gasto en I+D continúa siendo bajo, representando cerca del 0,26 % del PIB nacional [1]. Este valor no solo está por debajo del promedio regional, sino que presenta una tendencia descendente en los últimos años.

Fortalezas recientes:

- Mayor visibilidad del sector ciencia y tecnología.

- Incremento en la categorización de grupos e investigadores por Minciencias.

- Desarrollo de estrategias en bioeconomía, salud digital y apropiación social del conocimiento.

Limitaciones persistentes:

- Baja inversión privada en investigación y desarrollo.

- Dificultades para vincular la investigación con políticas públicas.

- Falta de marcos jurídicos robustos para proteger la propiedad intelectual.

- Escasa institucionalidad territorial para gestionar CTI.

Una política pública eficaz debe considerar que el conocimiento, la innovación y la ciencia no son elementos periféricos del desarrollo, sino condiciones necesarias para construir equidad, productividad y sostenibilidad desde lo local.

3. Caso Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.: Capacidades y oportunidades

3. Caso Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.: Capacidades y oportunidades

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., como una de las principales entidades públicas de salud de Bogotá, se ha posicionado como referente por su capacidad operativa, cobertura, talento humano y compromiso con la calidad.

Logros recientes:

- Acreditación en Buenas Prácticas Clínicas.

- Reconocimiento de grupos de investigación por parte de Minciencias.

- Participación en convocatorias de salud digital, innovación y apropiación social.

- Creación de una Oficina de Ciencia y Transferencia de Conocimiento.

Estos elementos constituyen una base estratégica para el desarrollo de un ecosistema de CTI+PI con enfoque institucional, clínico y comunitario, centrado en las problemáticas de salud pública urbana.

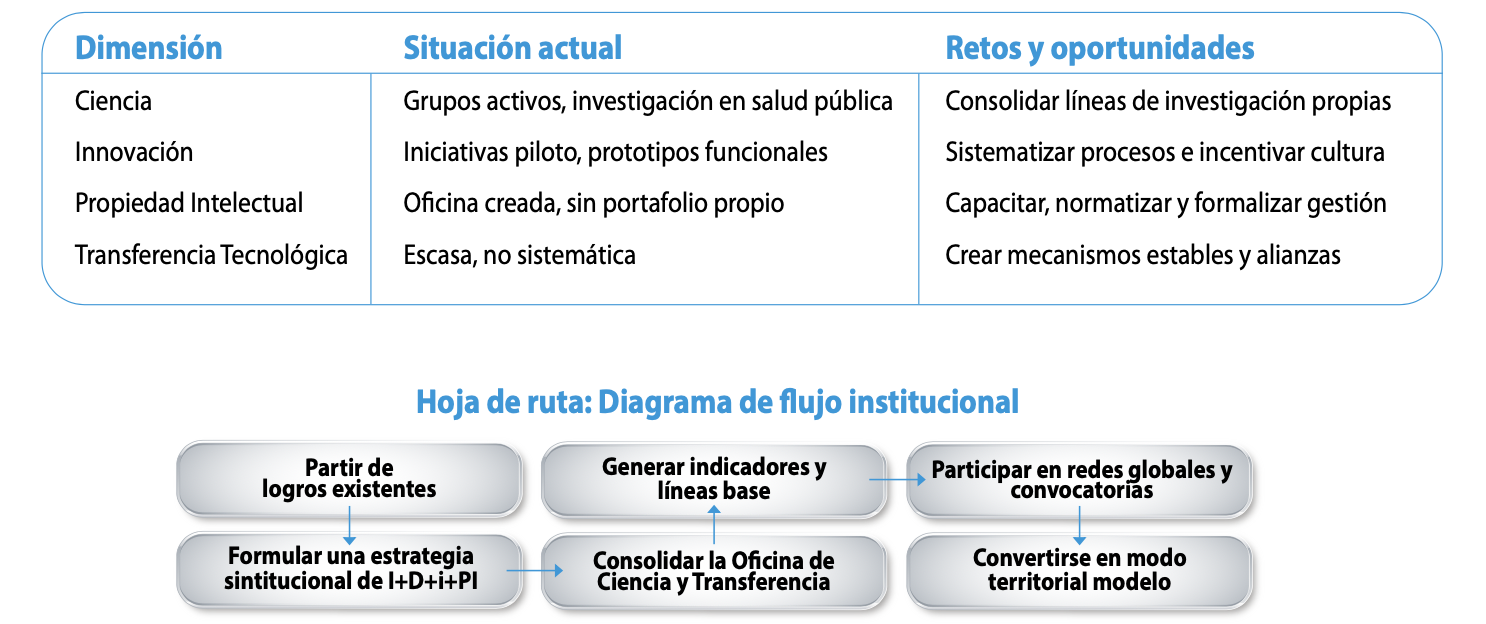

4. Ecosistema institucional de CTI+PI: diagnóstico y hoja de ruta

5. El marco internacional como respaldo estratégico

5. El marco internacional como respaldo estratégico

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. no parte de cero: su visión puede alinearse con marcos internacionales como:

- OMS – Estrategia GSPA-PHI (2024–2026): prioriza la investigación en enfermedades desatendidas y promueve un enfoque equilibrado de propiedad intelectual para asegurar acceso equitativo [3].

- ONU – Cooperación Global en CTI: promueve alianzas equitativas, transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades en países en desarrollo [4].

- CEPAL – CTI para el desarrollo sostenible: establece lineamientos concretos para fortalecer capacidades territoriales, impulsar gobernanza multiactor y articular agendas sectoriales [2].

Estos marcos pueden servir de guía y respaldo político para construir legitimidad y obtener apoyo de actores nacionales e internacionales.

6. Recomendaciones estratégicas

- Formular una estrategia de CTI+PI a mediano plazo, con enfoque en salud pública urbana y comunitaria. I

- nstitucionalizar la Oficina de Ciencia y Transferencia, con funciones claras, equipo técnico y presupuesto.

- Crear un portafolio de proyectos de innovación y propiedad intelectual.

- Participar en redes de investigación colaborativa nacional e internacional.

- Formar capacidades internas en vigilancia tecnológica, transferencia, bioética y patentes.

- Promover una cultura organizacional pro-innovación.

- Desarrollar una matriz de indicadores para medir resultados e impacto en salud, equidad y productividad.

Conclusión

Contar con un ecosistema de ciencia, innovación, tecnología y propiedad intelectual no es un lujo institucional: es una necesidad estratégica para asegurar una salud pública moderna, resiliente y basada en evidencia. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. tiene la oportunidad de liderar este camino en Colombia y convertirse en ejemplo regional.

Hacerlo posible requiere liderazgo, visión y compromiso colectivo. Porque la innovación que no transforma territorios es solo retórica. Y la ciencia que no mejora vidas, está incompleta.

Bibliografía

- RICYT, OEI, UNESCO. El Estado de la Ciencia 2024. Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad. 2024.

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ciencia, tecnología e innovación para un desarrollo productivo sostenible e inclusivo: Lineamientos 2024-2025. Santiago: Naciones Unidas; 2024.

- World Health Organization. Global strategy and plan of action on public health innovation and intellectual property: Implementation plan 2024–2026. Geneva: WHO; 2024.

- Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Cooperación mundial en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Informe del secretario general. Ginebra: ONU; 2024.

- Lema R, Kraemer-Mbula E, Rakas M. Innovation in developing countries: examining two decades of research. Innov Dev. 2021;11(2-3):189–210.

Diagnóstico precoz del cáncer de tiroides: Pautas para el médico general

Diagnóstico precoz del cáncer de tiroides: Pautas para el médico general

En el mundo, según reportes oficiales de GLOBOCAN, para el año 2022 se reportaron 19.976.499 nuevos casos de cáncer, de los cuales 821.214 corresponden al cáncer de tiroides, siendo el séptimo más prevalente a nivel mundial y con una mortalidad de 47.507 personas para ese año (1).

Para Colombia, según esa misma institución, hubo reportes de 117.620 nuevos casos de cáncer, de los cuales 4.885 corresponden al cáncer de tiroides, siendo el sexto más prevalente y el dieciochoavo en mortalidad, lo que lo hace un cáncer con una incidencia alta pero una baja mortalidad.

Lo que lo configura como un motivo de consulta frecuente, ya sea por la sensación de masa en el cuello, las demás sintomatologías asociadas o como hallazgo incidental. Es por eso que es importante que aquellos pacientes con los escenarios anteriormente mencionados acudan a control con una ecografía de tiroides y cuello, que permita la identificación de nódulos tiroideos, definidos por la American Thyroid Association (ATA) como “una lesión tiroidea radiológicamente distinta del parénquima tiroideo circundante” (2), presentes en más de la mitad de la población y en su mayoría benignos (2).

Una vez tenemos identificado que nuestro paciente tiene un nódulo tiroideo, debemos realizar una evaluación completa en donde nos enfocaremos en tres condiciones: la funcionalidad, la sintomatología y la presencia de factores de riesgo (3). Respecto a la funcionalidad, se debe evaluar por medio de las hormonas tiroideas, ya que las alteraciones en las mismas o su preservación van a ser determinantes al momento de plantear el manejo.

Una vez tenemos identificado que nuestro paciente tiene un nódulo tiroideo, debemos realizar una evaluación completa en donde nos enfocaremos en tres condiciones: la funcionalidad, la sintomatología y la presencia de factores de riesgo (3). Respecto a la funcionalidad, se debe evaluar por medio de las hormonas tiroideas, ya que las alteraciones en las mismas o su preservación van a ser determinantes al momento de plantear el manejo.

Sobre la sintomatología, por lo general los nódulos suelen ser asintomáticos; sin embargo, cuando los nódulos tienen más de 3 cm, según su ubicación, estos pueden comprimir estructuras vecinas y, por lo tanto, producir síntomas como disfagia, disnea, disfonía, estridor y la sensación de presión cervical, principales motivos de consulta en pacientes con esta patología.

Los niveles de dopamina liberados en el espacio sináptico son determinantes en la conducta, las emociones, el placer, la motivación y en casos más graves, en el desarrollo de las adicciones. 8 S mos Ciencia / Columna de opinión También es importante evaluar en cada paciente los factores de riesgo, entre los cuales se encuentra ser mujer, tener antecedentes familiares de cáncer tiroideo, la exposición cervical a radiación ionizante y dieta alta en yodo (3).

Respecto a la ecografía tiroidea, hay características ecográficas asociadas a mayor probabilidad de malignidad: aquellos nódulos que tengan un aspecto sólido, forma más alta que ancha, márgenes irregulares, ecogenicidad heterogénea, calcificaciones intranodulares y vascularización elevada. Todas estas características están evaluadas en sistemas de clasificación como TIRADS, el cual se basa en un sistema de puntuación y, según este, proveen estimaciones de riesgo (3).

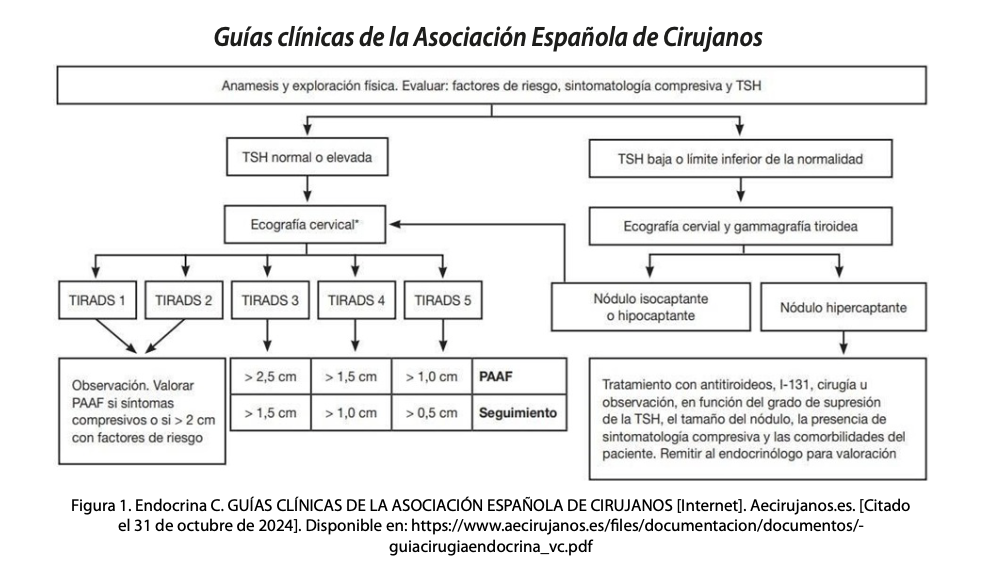

Por último, la Asociación Española de Cirujanos nos provee el siguiente esquema de abordaje ante un nódulo tiroideo:

Estas pautas iniciales deberían ser suficientes para, en un primer acercamiento, lograr un adecuado enfoque de los pacientes con sintomatologías que pudieran concordar con un cuadro clínico sugestivo de cáncer de tiroides y lograr direccionar de manera adecuada y oportuna.

Bibliografía

- Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. (s.f.). El cáncer hoy. Recuperado el 31 de octubre de 2024, de https://gco.iarc.fr/today/en/dataviz/barsprevalence?mode=cancer&key=total&cancers=32&sort_by=value1&group_populatio

- Asociación Estadounidense de Tiroides. (2015). Nódulos tiroideos. Recuperado el 31 de octubre de 2024, de https://www.thyroid.org/nodulos-tiroideos/

- Asociación Española de Cirujanos. (s.f.). Guías clínicas de la Asociación Española de Cirujanos. Recuperado el 31 de octubre de 2024, de https://www.aecirujanos.es/files/documentacion/documentos/guiacirugiaendocrina_vc.pdf

- Directriz Central. (s.f.). Nódulos tiroideos DTC. Recuperado el 31 de octubre de 2024, de https://eguideline.guidelinecentral.com/i/631761-dtc-thyroid-nodules/7

Síndrome de Buried Bumper: Reporte de caso

Síndrome de Buried Bumper: Reporte de caso

Resumen:

Se describe el caso de un síndrome de Buried Bumper en el servicio de Gastroenterología, en una paciente con gastrostomía previa. El procedimiento se realizó con gastroendoscopio de visión central, introducido por medio de la vía oral, en el cual se revisó la infección de la sonda de gastrostomía, que estaba siendo causada por una clase de hongo.

Palabras clave:

Gastroendoscopio, endoscopia de vías digestivas altas, síndrome de Buried Bumper, sonda de gastrostomía.

Abstract:

The case of Buried Bumper syndrome is described in the Gastroenterology service in a patient with a previous gastrostomy. The procedure was performed with a central vision gastroendoscope introduced through the mouth, in which the infection of the gastrostomy tube was checked, which was being caused by a type of fungus.

Keywords:

Gastroendoscope, upper digestive tract endoscopy, Buried Bumper syndrome, gastrostomy tube.

Introducción:

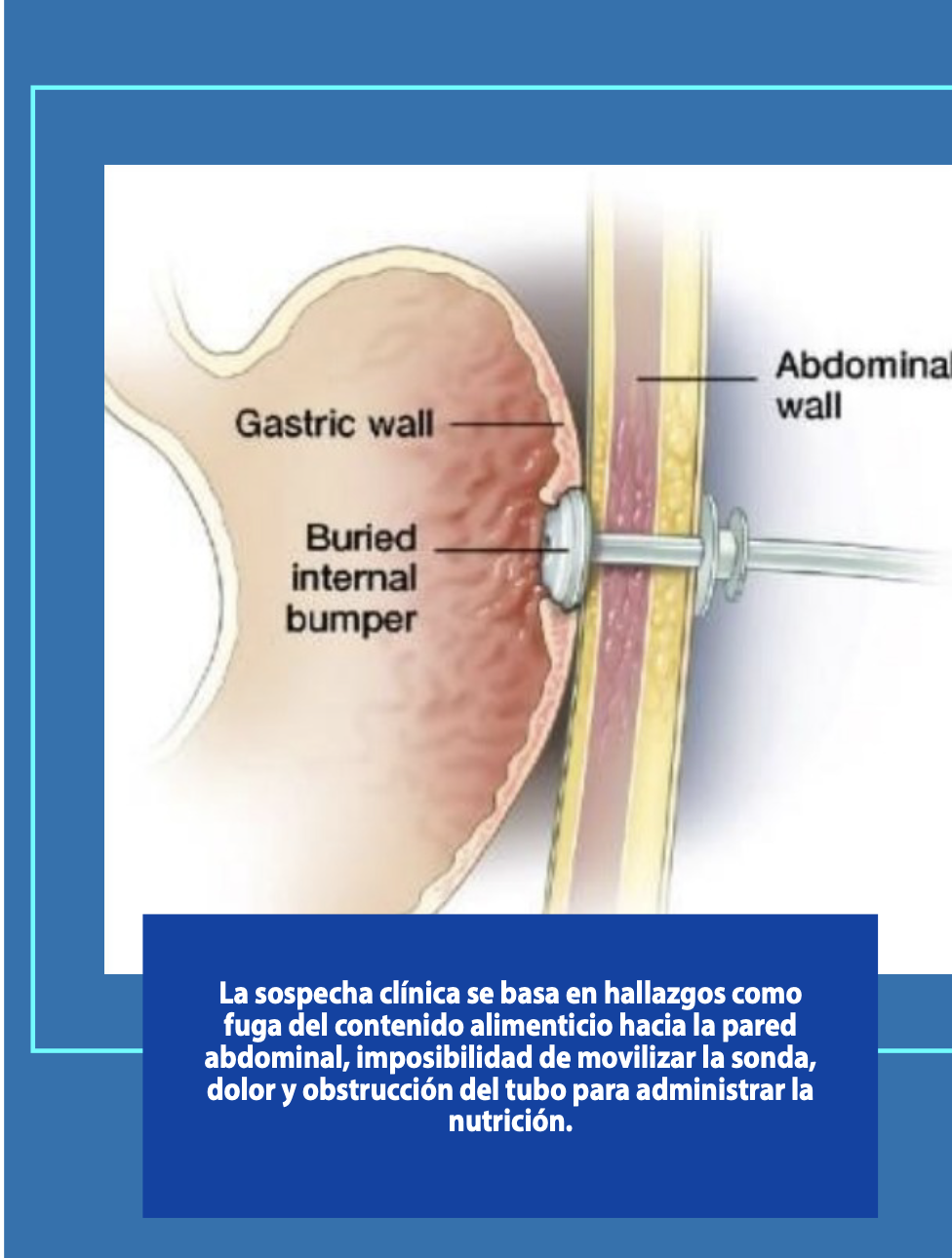

La gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) es el método más seguro y eficaz para garantizar la nutrición en pacientes que no toleran la vía oral o presentan problemas para la deglución de alimentos. El síndrome de Buried Bumper (SBB) es una complicación mayor, infrecuente y grave de la gastrostomía endoscópica percutánea que se presenta en un 1,5 % de los pacientes.

El botón interno de la sonda de gastrostomía se desplaza desde la pared gástrica hacia la pared abdominal; la profundidad está mediada por la fuerza de presión que se le ejerza a esta. La excesiva presión ejercida al botón de la sonda y la que ejerce en la pared gástrica puede producir isquemia y, si esta se prolonga, da paso a la necrosis del tejido seguido de un proceso inflamatorio. La aparición o no del síndrome está determinada por: fijación tanto externa como interna de la sonda, situación clínica del paciente, adecuadas piezas de la sonda y equipo médico para el adecuado manejo del dispositivo. La sospecha del SBB está basada en la exploración física; va desde fugas del contenido alimenticio hacia la pared abdominal, lo cual imposibilita el movimiento de la sonda, dolor e imposibilidad para la administración de la alimentación por obstrucción del tubo. Puede manifestarse sin síntomas o de forma avanzada, complicada con cuadros de peritonitis o abscesos. La endoscopia es el método eficaz para confirmar el diagnóstico y hacer la extracción de la sonda (desenterramiento).

Caso clínico:

Caso clínico:

Paciente femenina de 58 años, quien llega al servicio de urgencias del Hospital Occidental de Kennedy por episodio convulsivo tónico-clónico y pérdida de la conciencia, asociado a pérdida de fuerza y sensibilidad del hemicuerpo izquierdo. Se hospitaliza por parte del servicio de neurología con diagnóstico de ACV isquémico agudo en territorio de la arteria basilar. La paciente se encuentra en estado somnoliento, sin apertura ocular, con soporte respiratorio por ventury al 35 %, con soporte nutricional con sonda nasogástrica, con lenguaje verbal poco funcional.

Se valora la capacidad deglutoria por parte del servicio de fonoaudiología, quienes la diagnostican por trastorno severo de deglución. Se solicita valoración por parte de gastroenterología para gastrostomía percutánea ya que, por parte de neurología, debido a su mal pronóstico se considera candidata para este. Se realiza una endoscopia previa donde se evidencia esófago de calibre y mucosa normal, mucosa fundocorporal con eritema en parches, incisura normal; en el antro, eritema plano en parches y erosiones; píloro normal; duodeno hasta la segunda porción sin ninguna alteración aparente y transiluminación positiva.

Posteriormente se realiza el procedimiento. Se coloca el kit n.º 24 French sin ninguna complicación, se confirma posición y movilidad, se deja tope externo y válvula a 3 cm.

Al cabo de una semana, el servicio de gastroenterología recibe la interconsulta de parte del servicio de neurología por presencia de dolor abdominal asociado a induración en zona de gastrostomía; se da respuesta a la interconsulta y, al examen físico, la paciente cursa con eritema, rubor, calor y dolor alrededor de la gastrostomía. Se evidencia además gastrostomía cubierta por apósitos. Se le explica al servicio de enfermería y al familiar a cargo que la gastrostomía no puede ser cubierta por apósitos debido al alto riesgo de infección. Por lo anterior, se retiran apósitos, se decide dejar descubierta y se genera orden de endoscopia por posible infección por hongo.

Se ingresa la paciente a sala de procedimiento. Al momento del examen físico, se evidencia una gastrostomía disfuncional, eritema y calor de la pared abdominal con secreción purulenta alrededor de sonda de gastrostomía y tope externo a 0,5 cm; se aloja en tejido celular subcutáneo, por lo que, con tracción leve, se retira sin complicaciones. Se limpia la zona y, seguido a esto, se realiza el cambio de sonda n.º 16 por guía endoscópica, se infla el balón y se deja tope externo a 6 cm. El procedimiento se realiza sin complicaciones.

Discusión:

Discusión:

El síndrome de Buried Bumper es una complicación poco frecuente, pero potencialmente seria, asociada con la colocación de tubos de gastrostomía percutánea (PEG). Este síndrome se caracteriza por la migración del disco de retención de la PEG hacia la pared, lo que puede resultar en obstrucción y dificultad para la retirada del tubo. En nuestra paciente, observamos la aparición de síntomas como dolor abdominal, distensión y dificultad para la alimentación, lo que nos llevó a sospechar de una posible complicación relacionada con la PEG.

Este hallazgo subraya la importancia de una vigilancia constante y el seguimiento adecuado en pacientes con PEG para detectar complicaciones tempranas.

La etiología del síndrome de Buried Bumper suele asociarse con factores como la fricción continua entre el tubo y la mucosa gástrica, así como la rotación del tubo, que puede facilitar la migración del disco. Además, la falta de revisión regular y la falta de entrenamiento adecuado en el cuidado de la PEG pueden contribuir a esta complicación. Es fundamental reconocer los factores de riesgo para tomar medidas preventivas y educativas en el manejo de pacientes con PEG.

El manejo de esta paciente involucró la retirada cuidadosa del tubo con la orientación de la endoscopia, seguida de la evaluación de la mucosa gástrica en busca de posibles lesiones o irritación.

Conclusión:

El caso de nuestra paciente destaca la importancia de la vigilancia continua y el seguimiento regular en pacientes con PEG para detectar complicaciones tempranas y abordarlas de manera oportuna. La retirada adecuada del tubo y la implementación de medidas preventivas, como la educación del paciente y el personal, son esenciales para evitar recurrencias y mejorar la calidad de vida de los pacientes con PEG.

Este caso refuerza la necesidad de la formación y la conciencia en el manejo de dispositivos médicos, subrayando la importancia de la colaboración entre los profesionales de la salud y el paciente.

Bibliografía

- Vilaseca J, Heredia R, Redondo-Cerezo E. Una alternativa de resolución endoscópica del síndrome de bumper enterrado. Gastroenterol Hepatol. 2011;34(10):689–92. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-articulo-una-alternativa-resolucion-endoscopica-del-S0210570511004225

- Sandoval M, Concha R. El síndrome de bumper enterrado: complicación poco frecuente de la gastrostomía endoscópica percutánea. Rev Chil Cir. 2006;58(4):290–2. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062006000400016

La sostenibilidad en la formación de profesionales de salud en Latinoamérica

La sostenibilidad en la formación de profesionales de salud en Latinoamérica

La formación de profesionales de salud en Latinoamérica es un tema clave y crucial para el futuro de los sistemas de salud en la región, ya que abarca diversos sectores y disciplinas, con avances significativos durante los últimos años. Sin embargo, el reconocimiento de la sostenibilidad en el proceso de formación de los estudiantes genera múltiples barreras estructurales y sociales, limitando el acceso y la calidad educativa en el ámbito sanitario.

Este artículo destaca la importancia de garantizar una formación sostenible para los profesionales de salud en Latinoamérica, reconociendo cómo una educación de calidad puede mejorar los sistemas de salud. Además, subraya la necesidad de un trabajo conjunto para integrar la salud como un derecho fundamental. También ofrece una mirada sobre el desarrollo y contexto de los sistemas de salud, reflejando cómo diversos factores están interconectados con la salud pública, como la crisis climática, el acceso a recursos básicos (agua, energía y alimentos saludables), y la importancia de formar a los profesionales de salud de manera adecuada. Esto les proporciona las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible, en colaboración activa con la sociedad y los gobiernos (1).

Varios autores de América Latina reconocen la sostenibilidad como un nuevo paradigma en la formación de profesionales de salud. En este contexto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se presentan como un enfoque alternativo a la medicina basada en la evidencia, transformándose en un pilar de la educación de los profesionales en los últimos años. Este enfoque busca capacitar a los profesionales en la aplicación de la ciencia a las necesidades de cada paciente. Sin embargo, este modelo ha sido cuestionado por las crisis globales y la necesidad de considerar no solo las necesidades inmediatas de los pacientes, sino también las implicaciones sociales, climáticas y futuras de las decisiones sanitarias. Los ODS proponen un enfoque alternativo donde la sostenibilidad, en el contexto de la educación superior, especialmente en los programas de formación en salud, debe equilibrar las pruebas científicas con una visión más amplia que considere factores socioculturales, económicos y ambientales. Esto requiere un modelo educativo en salud que forme a los futuros profesionales para enfrentar estos retos complejos de manera crítica y efectiva (2)

El reconocimiento de cómo el desarrollo sostenible afecta directamente nuestra salud ha impulsado al sector de la salud a ser parte activa en la búsqueda de soluciones, lo cual constituye un paso importante. A pesar de ello, aún queda mucho por hacer para integrar completamente la sostenibilidad en la formación de los profesionales de salud. Es crucial crear entornos de aprendizaje adecuados y promover una actitud responsable, proactiva y consciente en cuanto al cuidado del medio ambiente. Esto permitirá cambiar la perspectiva de los profesionales de la salud sobre su profesión y convertirlos en verdaderos líderes en este ámbito, asegurando un futuro más saludable y sostenible para todos (3)(4).

El reconocimiento de cómo el desarrollo sostenible afecta directamente nuestra salud ha impulsado al sector de la salud a ser parte activa en la búsqueda de soluciones, lo cual constituye un paso importante. A pesar de ello, aún queda mucho por hacer para integrar completamente la sostenibilidad en la formación de los profesionales de salud. Es crucial crear entornos de aprendizaje adecuados y promover una actitud responsable, proactiva y consciente en cuanto al cuidado del medio ambiente. Esto permitirá cambiar la perspectiva de los profesionales de la salud sobre su profesión y convertirlos en verdaderos líderes en este ámbito, asegurando un futuro más saludable y sostenible para todos (3)(4).

Latinoamérica enfrenta una serie de desafíos estructurales en la formación de profesionales de salud que dificultan una educación adecuada. Estos desafíos incluyen la falta de recursos financieros, la insuficiencia de infraestructura educativa y la desactualización de los programas académicos. Las instituciones encargadas de formar a los futuros profesionales de salud luchan constantemente por mantenerse al día con los avances en material educativo inclusivo y tecnología de vanguardia. Además, se enfrentan a un reto adicional en las áreas rurales y remotas, donde el acceso a centros educativos de calidad es limitado. Esta desigualdad en la distribución geográfica afecta negativamente la calidad de la educación en salud en diversas regiones.

El modelo tradicional de formación en Latinoamérica, centrado en un componente teórico, está experimentando una transformación necesaria hacia un enfoque más práctico e inclusivo, lo cual refleja una evolución positiva en el sistema educativo. Aunque sigue siendo un desafío, especialmente para las comunidades rurales y urbanas marginadas, es necesario contar con profesionales de salud que no solo posean conocimientos técnicos, sino que también comprendan profundamente los contextos sociales, culturales y económicos de los pacientes en sus comunidades. Para ello, ha sido fundamental la incorporación de prácticas comunitarias y de salud pública en los programas educativos, lo cual refleja una atención integral que no solo se enfoca en la curación de enfermedades, sino también en los factores sociales y preventivos que afectan la salud de la población. Este giro en la formación no solo responde a las necesidades actuales, sino que también apuesta por un sistema de salud más inclusivo y accesible para todos.

La definición de las mejores prácticas sanitarias debe considerar no solo los avances científicos, sino también el contexto político, ya que los problemas de sostenibilidad son cada vez más urgentes. Las prácticas sanitarias sostenibles tienen un papel clave en la creación de sociedades más equilibradas y resilientes. No se trata de restar importancia a los hallazgos científicos, sino de integrarlos en un enfoque más amplio que permita tomar decisiones informadas sobre las prioridades en salud. Esta visión debe alinearse con un pensamiento sistémico y la idea de mejorar continuamente los servicios sanitarios, tal como propone Cochrane. Así como la atención sanitaria basada en la evidencia ha evolucionado, es probable que también lo haga el concepto de atención sanitaria sostenible en el futuro. En conclusión, la sostenibilidad no es solo un valor añadido, sino un requisito esencial para que los servicios de salud sean efectivos y contribuyan a una sociedad más sostenible (5).

En consecuencia, la UNESCO ha planteado un modelo pedagógico centrado en la sostenibilidad, basado en competencias clave que incluyen: el pensamiento sistémico (que identifica las conexiones de sistemas complejos); la competencia anticipatoria (que contempla futuros posibles y nos prepara para ellos); la competencia normativa (que fomenta el pacto de valores y la resolución de conflictos de intereses); la competencia estratégica (que nos permite crear soluciones innovadoras); la colaboración y el respeto por los demás a pesar de las diferencias; el pensamiento crítico (que nos anima a cuestionar las prácticas establecidas); la resolución integrada de problemas (que nos permite encontrar soluciones viables a retos complejos); y la autoconciencia (para aprender nuestro rol en el contexto y evaluar nuestras acciones) (6).

En consecuencia, la UNESCO ha planteado un modelo pedagógico centrado en la sostenibilidad, basado en competencias clave que incluyen: el pensamiento sistémico (que identifica las conexiones de sistemas complejos); la competencia anticipatoria (que contempla futuros posibles y nos prepara para ellos); la competencia normativa (que fomenta el pacto de valores y la resolución de conflictos de intereses); la competencia estratégica (que nos permite crear soluciones innovadoras); la colaboración y el respeto por los demás a pesar de las diferencias; el pensamiento crítico (que nos anima a cuestionar las prácticas establecidas); la resolución integrada de problemas (que nos permite encontrar soluciones viables a retos complejos); y la autoconciencia (para aprender nuestro rol en el contexto y evaluar nuestras acciones) (6).

Para integrar la sostenibilidad en las instituciones de educación superior, es esencial adoptar enfoques educativos diversos y adaptativos, transformando el campus y los escenarios de práctica en un “laboratorio vivo”, donde se combine el desarrollo del plan de estudios con un compromiso claro hacia la sostenibilidad. Un ejemplo fiel de esto es reconocer la importancia de la gestión ecológica en la infraestructura, lo cual generará conciencia en los estudiantes sobre la resiliencia social ante el cambio climático y fomentará actitudes de responsabilidad y optimismo hacia el futuro (7).

Además, los docentes deben actualizar sus métodos de enseñanza, aprovechando el trabajo interdisciplinario y promoviendo investigaciones prácticas que involucren a los estudiantes en la resolución de problemas reales en el aula y en las primeras semanas de rotación en los escenarios de práctica, garantizando una delegación progresiva del proceso de formación (7).

El “aprendizaje centrado en el alumno” facilita que los estudiantes tomen el control de su formación, desarrollando habilidades de alfabetización sostenible. Un enfoque multidisciplinario enriquecerá el debate sobre los efectos del cambio climático y su impacto en la salud, impulsando la creación de la alfabetización ecomédica, que capacita a los estudiantes para comprender y actuar sobre los efectos ecológicos del cambio climático en la salud. A su vez, considera las implicaciones legales y éticas en los servicios médicos, asegurando que la educación superior esté preparada para enfrentar los retos del futuro con una visión integral (7).

Algunas metodologías activas y continuas dentro del aula y en los escenarios de práctica incluyen estudios de caso, juegos de rol, simulaciones y debates, que permiten trabajar en equipos multidisciplinarios. Estas metodologías fomentan el aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo, habilidades clave para afianzar la interdisciplinariedad y abordar los desafíos de sostenibilidad en la salud (8).

Es fundamental que, al abordar los temarios planteados en el aula, los profesionales discutan las repercusiones sociales y económicas reflejadas en la actualidad y desarrollen ideas sobre cómo gestionarlas de forma sostenible. Además, deben adoptar principios humanistas en su formación, promoviendo un enfoque ético, respetuoso e igualitario, preparando a los futuros profesionales para ser agentes de cambio en la atención sanitaria (9).

Es fundamental que, al abordar los temarios planteados en el aula, los profesionales discutan las repercusiones sociales y económicas reflejadas en la actualidad y desarrollen ideas sobre cómo gestionarlas de forma sostenible. Además, deben adoptar principios humanistas en su formación, promoviendo un enfoque ético, respetuoso e igualitario, preparando a los futuros profesionales para ser agentes de cambio en la atención sanitaria (9).

Las instituciones educativas deben integrar la atención sanitaria sostenible en los planes de estudio de las profesiones de salud, sensibilizando sobre el impacto ambiental de la prestación de servicios, como el consumo de energía, agua y la generación de residuos. Aunque existen obstáculos, como la falta de educadores capacitados y la sobrecarga de los planes de estudio, estos desafíos pueden superarse a través de la colaboración entre instituciones educativas, escenarios de práctica, docentes y estudiantes (10).

En conclusión, los retos de la sostenibilidad en la formación de profesionales de salud en Latinoamérica son amplios y multifacéticos, y requieren un enfoque integral que abarque los aspectos educativos, sociales, económicos y tecnológicos.

Para mejorar la calidad de la formación y preparar a los futuros profesionales para los desafíos que enfrenta la región, es crucial promover la inclusión, fortalecer la inversión financiera y aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas disponibles. La sostenibilidad financiera es uno de los mayores obstáculos en este proceso, ya que la falta de inversión continua limita la actualización de los programas educativos y reduce los incentivos para que los profesionales permanezcan en el sistema público de salud.

Es necesario que los gobiernos prioricen la inversión en la formación de recursos humanos en salud para superar esta barrera. Por otro lado, la tecnología juega un papel fundamental en la educación médica moderna.

Aunque ofrece oportunidades de aprendizaje más accesibles y actualizadas, la brecha digital sigue siendo un desafío, especialmente en zonas rurales y de bajos recursos. Para garantizar un acceso equitativo, es urgente implementar políticas de inclusión digital que brinden igualdad de oportunidades a todos los estudiantes.

La colaboración entre los países latinoamericanos también es crucial. A través del intercambio de conocimientos, la creación de redes académicas y la implementación de un sistema de acreditación regional, se puede garantizar una formación más equitativa y de calidad para todos los futuros profesionales de la salud en la región.

Finalmente, es fundamental que los profesionales de la salud sean formados para adoptar un enfoque holístico y sostenible, que no solo les permita enfrentar los retos sanitarios actuales, sino también contribuir a mitigar los problemas derivados de las prácticas insostenibles en el sector sanitario. Este proceso exige una formación que combine el pensamiento crítico, la colaboración regional y el uso inteligente de la tecnología, con un fuerte compromiso hacia la justicia social y la equidad en salud.

Bibliografía

- Calvo Torras, M. Á. (2023). La formación de los profesionales de la salud bajo el enfoque ‘Una sola salud’. FEM (Ed. impresa) [online], 26(6), 229-231. https://dx.doi.org/10.33588/fem.2606.1315

- Steuernagel, C. R. (2024). Sustainability: A new paradigm in healthcare education. Cogitare Enferm. [Internet], 29. https://dx.doi.org/10.1590/ce.v29i0.92908

- Navarro Perán, M. Á. (2023). La formación específica en sostenibilidad y medio ambiente en el personal sanitario. Metas de Enfermería, 26(4), 66-74. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8912332

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2002). La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: Desafíos y oportunidades (LC/G.2145/Rev.1-P). Oficina Regional para América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/91c9134d-7551-4419-b602-37842674c0d7/content

- Berg, H., Askheim, C., Heggen, K. M., Sandset, T. J., & Engebretsen, E. (2022). De la atención médica basada en la evidencia a la atención médica sostenible: Cochrane revisitado. Revista de Evaluación en la Práctica Clínica, 28(5), 741-744. https://doi.org/10.1111/jep.13698

- UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development and the SDGs: Learning to Act, Learning to Achieve. Policy Brief. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444

- López-Medina, I. M., Álvarez-Nieto, C., Grose, J., Elsbernd, A., Huss, N., Huynen, M., & Richardson, J. (2019). Competencies on environmental health and pedagogical approaches in the nursing curriculum: A systematic review of the literature. Nurse Education in Practice, 37, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019.04.004

- Guzmán, C. A. F., Aguirre, A. A., Astle, B., Barros, E., Bayles, B., Chimbari, M., et al. (2021). A framework to guide planetary health education. Lancet Planet Health, 5, e253-e255. http://dx.doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00110-8

- Álvarez-García, C., López-Medina, I. M., Sanz-Martos, S., & Álvarez-Nieto, C. (2021). Salud planetaria: Educación para una atención sanitaria sostenible. Medical Education, 55(12), 1349-1354. https://doi.org/10.1016/j.edumed.2021.08.001

- Huss, N., Ikiugu, M. N., Hackett, F., Sheffield, P. E., Palipane, N., & Groome, J. (2020). Education for sustainable health care From learning to professional practice. Med Teach, 42, 1097-1101. http://dx.doi.org/10.1080/0142159X.2020.1797998

Entre pequeños pacientes y grandes lecciones: Mi historia en pediatría

Entre pequeños pacientes y grandes lecciones: Mi historia en pediatría

Desde el décimo semestre de mi carrera, descubrí que la pediatría ha sido una especialidad que me ha atraído profundamente. La oportunidad de trabajar con niños, entender su particular forma de expresar las enfermedades y ser parte de su recuperación siempre me ha parecido una labor tan desafiante como gratificante. Esta vocación se fortaleció cuando roté como estudiante en el Hospital San José Infantil, en donde viví una experiencia que superó mis expectativas: un ambiente completo, que combinaba la exigencia académica con el trato humano y que confirmó mi interés por la pediatría como camino profesional.

Sin embargo, al llegar al servicio de pediatría en el Hospital del Tintal, meses antes de empezar, me invadió una mezcla de emoción y nerviosismo. Aunque el servicio tenía excelentes referencias, también anticipaba algunos desafíos: desde la logística para llegar al hospital hasta sentir la presión de destacar y aprovechar al máximo esta nueva experiencia. Era una excelente oportunidad para consolidar mis conocimientos, y quería asegurarme de estar a la altura.

Desde el inicio, me encontré con un ambiente académico vibrante. Las revisiones de tema no eran simples formalidades como en otros lugares, sino espacios enriquecedores donde cada discusión sumaba profundidad y relevancia a lo aprendido. Los docentes no solo transmitían conocimiento, sino que se involucraban  genuinamente en nuestra formación, fomentando un ambiente donde poder preguntar y compartir ideas sin temor. Además, la experiencia con mis compañeros fue espectacular: el trabajo fluía naturalmente, cada uno aportaba desde su perspectiva y conocimientos, lo que hizo, en conjunto, que el aprendizaje fuera aún más significativo y ameno.

genuinamente en nuestra formación, fomentando un ambiente donde poder preguntar y compartir ideas sin temor. Además, la experiencia con mis compañeros fue espectacular: el trabajo fluía naturalmente, cada uno aportaba desde su perspectiva y conocimientos, lo que hizo, en conjunto, que el aprendizaje fuera aún más significativo y ameno.

Una de las cosas que más valoré durante esta rotación fue la amplia oportunidad para realizar práctica clínica. Participar activamente en el manejo de los pacientes me brindó una experiencia memorable. Cada caso era una lección y cada paciente, una oportunidad para poner en práctica lo aprendido en las revisiones de tema. La supervisión y acompañamiento docente hicieron que me sintiera seguro al asumir responsabilidades, lo que sin duda fue clave para fortalecer mi confianza y autonomía profesional.

Otro aspecto para destacar fue el constante apoyo desde el área de investigación médica. Tuve la oportunidad de colaborar en un trabajo enfocado en la caracterización de los casos de “código blanco”, con el objetivo de mejorar su abordaje y manejo clínico. Además, comenzamos a desarrollar un reporte sobre un caso médico relevante, lo cual me permitió profundizar en el análisis y documentación de la experiencia clínica. Todo esto fue posible gracias al acompañamiento del área de investigación, que nos brindó orientación continua y los recursos necesarios para llevar a cabo cada paso del proceso.

En retrospectiva, esta rotación no solo significó un periodo de aprendizaje académico, sino también un tiempo para reafirmar mi pasión por la pediatría. Cada experiencia vivida, cada revisión de tema, cada conversación con docentes, compañeros y pacientes me llevaron a confirmar que esta es la especialidad en la que quiero crecer.